“孩子嚼到虾仁里的沙子,吐出来说有股臭味,下午就拉肚子了!”9月15日,上海闵行区一位家长的吐槽,在徐汇、长宁、杨浦等多区家长群里炸了锅。当天,数十所中小学的学生餐“虾仁炒蛋”被紧急撤换,孩子们的午餐变成了面包和饼干——而涉事的供应商配资专业股票配资网站,正是覆盖上海500多所学校的“供餐巨头”上海绿捷实业发展有限公司。

一盘臭虾仁,看似是偶然的食材问题,却撕开了校园餐的“遮羞布”。家长们翻出过往的投诉记录:“去年反映米饭凉得咬不动,没下文”“孩子说天天吃油炸预制菜,根本没新鲜菜”“想查供应商资质,学校说‘涉密’”……这场风波,早已不是单个企业的失误,而是千万家长积压多年的“吃饭焦虑”彻底爆发。

爆雷现场:从“臭虾仁”到“饼干代餐”,谁在糊弄孩子?

9月15日中午,上海某小学的午餐时间,不少孩子刚扒了一口虾仁炒蛋就皱起眉。“老师,这虾仁好臭!”“我吃到沙子了!”此起彼伏的反馈中,校方紧急叫停了这道菜,给每个孩子发了一包饼干和一片面包。

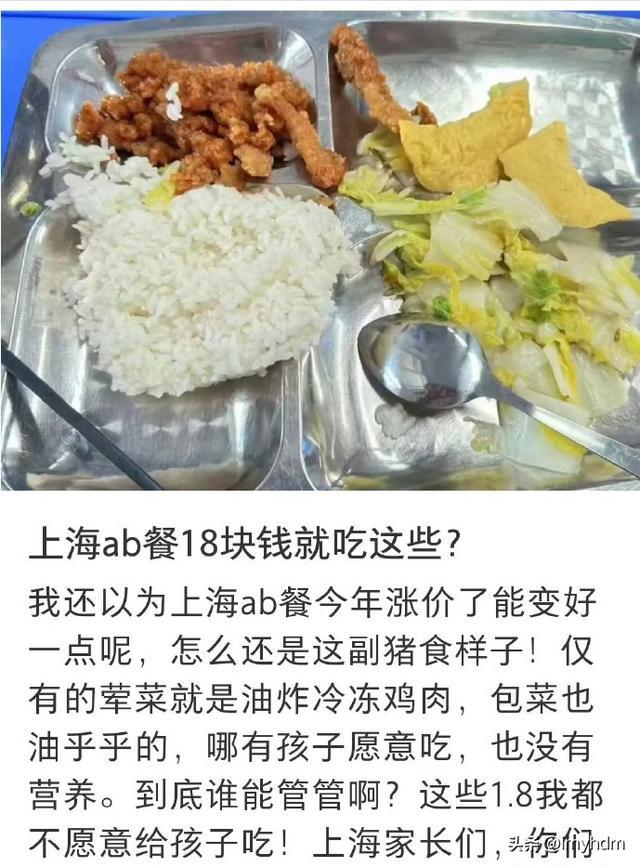

“18块钱一餐,就给孩子吃这个?”一位家长晒出学校的收费记录,语气满是愤怒。当天下午,更多家长发现不对劲:长宁区的孩子说虾仁“像放坏的鱼干”,杨浦区的孩子回家后腹泻,还有家长拍到剩下的虾仁炒蛋,“颜色发暗,凑近闻有腥臭味”。

可各方的回应,却透着敷衍:

学校:只说“食材有点问题”,追问细节就回避,甚至让孩子“别跟家长多提”;绿捷公司:事发24小时后才回应,称“仅部分批次虾仁有细沙,无其他安全问题,已留样”,对“臭味”“腹泻”只字不提;官方:9月16日下午,徐汇区教育局才证实“撤换菜品”,强调“未发现严重健康问题”,闵行区市场监管局说“正在查采购记录”。

“细沙是小事,臭味和腹泻是大事!”家长们不买账。有从事餐饮行业的家长直言:“虾仁有细沙可能是清洗不到位,但发臭绝对是变质了,这是赤裸裸的食品安全问题!”

家长怒扒:这些“校园餐乱象”,我们忍了太久!

绿捷事件曝光后,全国家长都在评论区“共情”:“这不就是我家孩子学校的情况吗?”梳理家长们的吐槽,校园餐的“通病”触目惊心:

1. 餐标“缩水”:15-20元一餐,吃的不如10元外卖

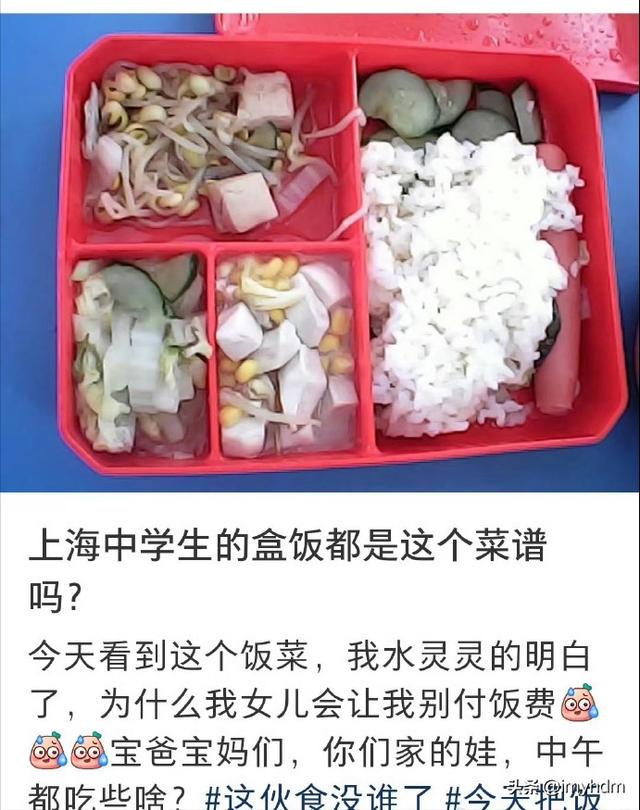

“学校说餐标18元,可孩子带回的饭盒里,荤菜就几块碎肉,蔬菜是水煮的,米饭还夹生。”上海一位家长晒出孩子的午餐照片,对比自家10元外卖的荤素搭配,落差明显。

更让家长无奈的是“预制菜霸屏”。“孩子说每天都是炸鸡块、小酥肉、鱼丸,从来没见过新鲜的绿叶菜。”北京一位家长吐槽,她偷偷去学校看过,供应商送的都是冷冻预制菜,“加热一下就给孩子吃,营养根本谈不上”。

2. 投诉无门:反馈问题像“石沉大海”

“去年我就找学校反映,孩子吃了午餐总胃疼,学校让找供应商,供应商让找教育局,一圈下来没人管。”上海另一位家长翻出聊天记录,她曾要求看绿捷的食材检测报告,却被学校以“商业机密”拒绝。

这种“踢皮球”不是个例。河南一位家长曾曝光学校用过期牛奶,结果被校方要求“别影响学校声誉”;山东家长发现食堂有老鼠,投诉后只换来“加强打扫”的承诺——家长们的监督权,仿佛成了“摆设”。

3. 供应商“垄断”:多年不换,质量越做越差

“绿捷给我们区供餐至少5年了,从来没换过供应商。”上海一位家长查了公开信息,发现绿捷不仅覆盖中小学,还承接了多个幼儿园的餐食,“没有竞争,他们凭什么提升质量?”

这种“区域垄断”在全国很常见。广西某县曾曝光:一家企业靠行贿拿下12年校园供餐权,期间用过期食用油、霉变大米,直到家长集体举报才被查处;海南某中学校长更是直接收供应商回扣,帮对方“稳坐”供餐位——垄断之下,“劣币驱逐良币”成了常态。

深挖根源:校园餐为何总出问题?4个“死结”难解

绿捷事件不是孤例,从“鼠头鸭脖”到“过期牛奶”,校园餐问题反复出现,根源在于4个绕不开的“死结”:

1. 监管“形式化”:“明厨亮灶”成了“监控摆设”

现在多数学校都装了“互联网+明厨亮灶”,可很多时候只是“看得到,管不到”。上海家长投诉前,监管部门没从监控里发现“臭虾仁”;但湖南南县靠AI智能识别系统,已经发出120条红色预警,查出56个问题线索——不是技术没用,是有些地方的监管“走个过场”。

更关键的是“违法成本太低”。最高法曾公布案例:某供餐企业滥用亚硝酸盐,导致56名学生食物中毒,负责人仅判7年。这样的惩罚,根本吓不住想赚黑心钱的企业——绿捷事件曝光后,不也只是“承诺加强监管”吗?

2. 权责“模糊化”:多部门管,却没人担责

校园餐涉及教育、市场监管、卫生健康等多个部门,可往往是“多头管理,无人负责”。家长投诉时,教育部门说“归市场监管管”,市场监管说“要学校配合”,最后问题不了了之。

“我们也想管,但没有执法权。”一位基层教育工作者坦言,他们只能督促学校,却管不了供应商;而市场监管部门抽查频率有限,很难覆盖所有学校——缝隙之间,问题就钻了空子。

3. 家长“边缘化”:想监督,却连知情权都没有

很多学校的“家委会”只是个摆设,家长想参与供餐企业招标、查看食材资质,都会被以“涉密”“影响管理”拒绝。浙江衢州曾做过尝试:让家长代表参与餐食验收,发现问题直接退回,结果家长满意度提升了30%——可这样的做法,全国没几个地方推广。

“连孩子吃的是什么菜、从哪来的都不知道,怎么放心?”一位家长的疑问,道出了核心:家长不是“外人”,而是校园餐的“利益相关者”,剥夺他们的监督权,就是给安全隐患留口子。

4. 成本“挤压化”:低价竞标,只能牺牲质量

有些地方为了节省财政支出,把校园餐标压得极低。“10块钱一餐,要管饱还要有荤有素,供应商只能买最便宜的食材。”一位业内人士透露,低价竞标下,企业想赚钱,只能在食材上“缩水”——过期的冻肉、不新鲜的蔬菜,成了“潜规则”。

可贵州、新疆生产建设兵团的做法却相反:把农村学生餐补助从4元提至6元,不增加家长负担,还要求供应商必须用新鲜食材,结果学生餐质量明显提升。可见,不是没钱做好,而是愿不愿意投入。

破局!这3个地方的做法,值得全国学

校园餐不是“小事”,而是关系孩子健康的“大事”。其实,已有地方找到了解决办法,这些经验值得推广:

1. 给供应商“戴紧箍咒”:黑名单+双总监制

广西某县建立了“校园供餐企业黑名单”,一旦发现使用劣质食材、虚假留样,直接终身禁入;同时推行“双食品安全总监”制度——学校和供应商各设1名总监,出了问题两人连带追责,再也没人敢糊弄。

2. 让家长“说了算”:四方验收+溯源码

浙江衢州搞了“四方验收机制”:校方、配送方、劳务方、家长代表一起查餐食,家长说不合格,就必须退回;山西左云县更实在,给每道菜贴“溯源码”,家长扫码就能看食材产地、检测报告、加工过程,还能实时看食堂操作——透明了,信任就来了。

3. 打破垄断:引入竞争+财政补贴

广西某县曾有一家垄断12年的供餐企业,后来引入3家新企业竞标,结果半年内:

餐价下降12.58%;菜品种类从3种增加到6种;家长满意度从50%涨到90%。

同时,当地还提高了财政补贴,确保供应商“不压成本也能赚钱”——既避免了低价恶性竞争,又保证了餐食质量。

结语:孩子的饭碗,容不得半点糊弄

一位家长在评论区写道:“我们不奢求孩子在学校吃山珍海味,只想要一口热乎、新鲜、安全的饭。”这句话,说出了千万家长的心声。

上海绿捷事件不该只是一次“危机公关”,更该成为校园餐改革的“契机”。监管不能再“走形式”,供应商不能再“垄断糊弄”,家长也不该再是“局外人”——只有政府立规矩、企业守良心、学校尽责任、家长能监督,才能让每个孩子在学校吃得安心,让每个家长真正放心。

你家孩子学校的餐食怎么样?遇到过类似问题吗?评论区聊聊,让更多人关注校园餐安全!

免责声明 :本文内容基于公开报道与家长反馈整理,旨在客观呈现事件脉络与公共议题,不代表任何官方立场。涉及企业、机构或个人的描述均源自已公开信息,不构成指控或定性。具体事件进展请以政府通报为准,如有信息更新或争议,欢迎指正,我们将及时回应。

迎尚网配资提示:文章来自网络,不代表本站观点。